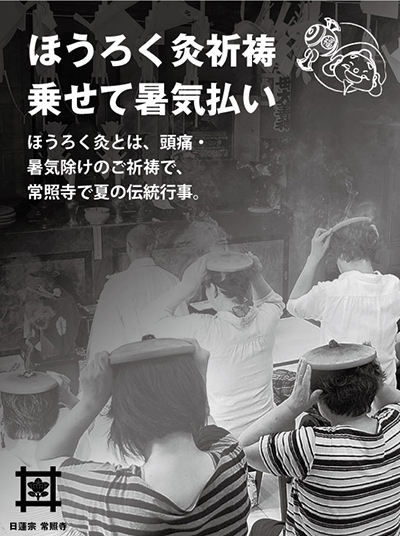

7月24日土用の丑祈祷会のご案内

ほうろく灸暑気払い・虫封じ祈祷

暑い夏を乗り切るためのほうろく灸祈祷をおこないます。頭痛でお困りの方、子どもさんの夜泣き・ひきつけ・かんしゃくでご心配の方、また、交通安全や身体健全・疫病退散等のご祈祷もおこないますのでお参り下さい。

ほうろく灸暑気払い・虫封じ祈祷

日時 7月24日(水) 午前9時半~10時半

ご祈祷時間 午前9時半・10時半のうちご希望の時間をお知らせ下さい。

新型コロナウイルス対策のため、例年通りと言うわけにはいきませんが、こんな時こそご祈祷 を希望される方がいらっしゃると思います。ご祈祷時間を予約して下さい。1回のご祈祷を最 小限の人数にします。人数によってはご希望に添えないこともあるかと思いますが、調整して 後ほど時間をお知らせします。なるべくご家族の代表の方のみにお参りいただきたく存じます 。参詣できない方は、陰祈祷をしますので、肌着等をお持ち下さい。

クラスターを回避するためご協力をお願いします。

●お参りの際は、必ずマスクの着用をお願いします。できるだけ密着を避けるため、席を離します。私語はなるべく慎んで下さいますように宜しくお願い申し上げます。

●お茶の接待はできませんのでご了承下さい。

●法話はありません。

●僧侶がマスクを着用してお経をあげることをお許し下さい。

常照寺は、皆さまの健康と安全を守るため、毎日疫病退散のお経をあげています。

問い合わせ

問い合わせ

facebook

facebook Instagram

Instagram Twitter

Twitter